|

Dernière mise à jour : décembre 2008 |

|

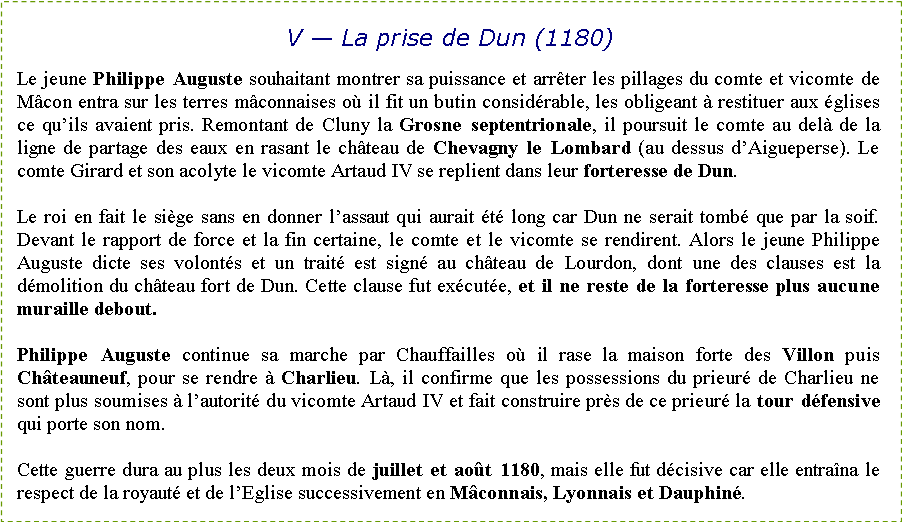

Chapitre VI—Azolette - le siècle décisif (1140 - 1240) |

|

(*) Ceci est confirmé par un acte passé en 1192 entre Humbert III et son neveu Guy II comte de Forez, fils de sa sœur Sybille. Juste avant sa mort, Humbert n’a toujours pas réglé la dot de sa sœur. Guy II, organise une grande assemblée dans une verchère de Pouilly le chatel où son oncle Humbert III ne pouvant régler cette dot est condamné à livrer une partie de ses biens en Beaujolais à savoir : « les châtellenies de Montmelas, de Chamelet, d’Amplepuis, et les fiefs et terres de Grandris, Pramenoux, Saint Bonnet le Troncy, Bece (sur Ranchal) Belleroche, Saint Germain la Montagne, la prévôté d’Azoles, Azolettes ». Il est bien spécifié dans cet acte qu’Humbert III donne tous ses biens en ces territoires (les châteaux, les bourgs, les villas, les terres défrichées, les bois, les hommes et les serfs).

Ces territoires n’ont en fait jamais appartenus aux comtes du Forez car la transaction fut réglée par le successeur de Humbert III, son petit fils Guichard IV, très richement marié avec Sybille de Hainaut, qui le rendit beau frère de Philippe Auguste et scella les liens des Beaujeu avec le parti du roi. |

|

(*) Cette vente est contestée par tous les historiens de l’Ain unanimes pour faire remonter ces acquisitions vers 1050 (donc d’Artaud II). |

|

(*) Il avait connu le premier maître Hugues de Payns, mort en orient en 1136 et sans doute son successeur Robert de Craon, mais surtout Hugues comte de Champagne, peut-être grâce à sa mère Luciane. qui était retourné à Jérusalem en 1225 comme templier abandonnant son comté et répudiant femme et enfants |

|

(*) au moins six sur les dix |

|

(*) Guichard l’aîné étant mort en 1164 |

|

(*) On parla de 500 et qu’un ruisseau de sang coulait dans les rues de Cluny |

|

(*) en Bresse et non en Dombes dépendant du seigneur Guigue |