|

Chapitre II — Histoire de la vicomte mâconnaise au XI me siècle |

|

On a écrit : « le onzième siècle appartient plus à la légende qu’à l’Histoire ». Connu seulement par les chartes des abbayes, copiées par des moines non rigoureux et trop imaginatifs, on aboutit à des confusions de dates comme de prénoms amenant souvent à des généalogies suspectes. C’est le cas pour la Vicomté Mâconnaise, dont va dépendre Azolette, rapportée seulement dans les premières chartes de l’abbaye Bénédictine de Saint Rigaud en Avaize par l’Abbé Cucherat, premier à s’y intéresser huit siècles plus tard, dans une communication de l’Académie de Mâcon en 1853. Selon Mathieu Meras, spécialiste du Moyen-Âge en Beaujolais, « la valeur historique, chez Cucherat, est souvent mise à mal, n’étant qu’un roman historique bâti sur quelques textes mal compris » tandis que pour Raymond Oursel, membre de l’Académie de Mâcon, « la transcription de chartes par le bon chanoine Cucherat, est entachée de la pieuse emphase inimitable que cultivait avec prédilection cet érudit ecclésiastique à l’éloge de son terroir Brionnais. » Bien qu’amoureux du Moyen-âge, nous garderons un regard critique sur l’évolution de la Vicomté. |

|

(*) Voir la carte de la Vicomté à la fin du XI me siècle |

|

Dernière mise à jour : décembre 2008 |

|

(*) Au début du XIII me siècle, le comte du Forez, Guy IV, profita de la ruine de la famille Le Blanc après la destruction de Dun (1180) pour se rendre maître des possessions roannaises des Le Blanc et spécialement du Crozet. |

|

(*) Son existence est confirmée dans le terrier d’Azolette de 1553 où un ancêtre des Delacroix, le notaire Etienne Oysellier, propriétaire du domaine de Jean de Magnez est redevable pour « les fondations de la maison forte en ruine ». |

|

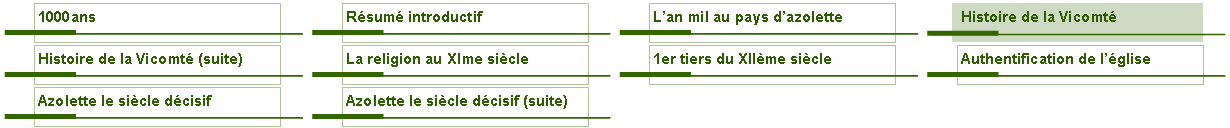

Narduin—Vicomte du Mâconnais À partir de 964 |

|

Une fille unique Euphémie épouse Guigue de Montmerle, Vicomte de Lyon, puis du mâconnais à partir de l’an mil |

|

Une fille unique Béatrice épouse vers 1020 Archimbaud I le Blanc Seigneur du Briennon—Vicomte du mâconnais 1030-1040 |

|

Hugues II Le Blanc Vicomte du Mâconnais (1040-1080) |

Artaud II Le Blanc Mort en 1072 Fondateur temporel avec sa femme Etiennette de Néronde, de l’abbaye bénédictine de Saint Rigaud d’Avaize (1065) |

Guillaume le Blanc épouse une Meulin Branche des Beaujeu de Montmerle |

|

Archimbaud II Le Blanc Vicomte du Mâconnais (1080-1100) |

Sans postérité |

Hugues Prévôt de Charlieu en 1096 |